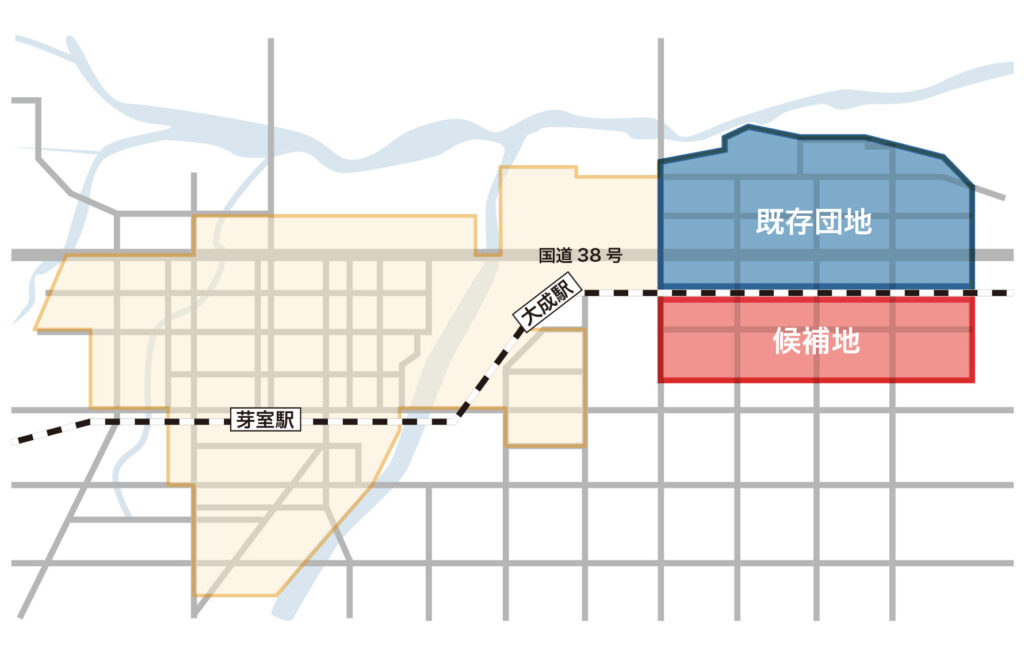

芽室町の工業団地の現状

芽室町には3つの工業団地(西工業団地、弥生工業団地、東工業団地)があり、東工業団地の第1~第5工業団地は既に造成済みです。

現在、2つの賃貸地を除き、すべての町有地は既に分譲済みで、新規企業の誘致や既存企業の拡大が困難な状況です。農業基盤が堅実で交通アクセスが良好なため、企業の立地希望は多いものの、土地供給が追いついていません。

総合計画における団地開発の位置づけ

第5期芽室町総合計画 1-2-1 地域内経済循環の推進と商工業の振興において、下記のような位置づけがされている。

新工業団地(第6 工業団地)の造成と企業誘致

・新工業団地の造成を目指した取組を進めます。

・交通アクセスなどの利便性と、優良農畜産物の産地である強みを生かし、農業関連企業を中心とした企業の誘致を継続して進めます。

立地企業への支援

・立地企業における、新たな投資などを支援します。

・人手不足を解消するための支援を行うとともに、すべての求人企業と求職者にきめ細やかな支援ができるよう継続して芽室町ハローワークを運営します。

物流を取り巻く現状

ドライバーの不足

鉄道貨物協会 H30 報告書におけるトラックドライバー需給予測によれば、2028 年度の営業用トラック輸送量と営業トラック分担率の予測値から、2028 年度のドライバー需要量は約117.5 万人に対し、将来人口予測からのドライバーの供給量の 2028 年度の予測値は約 89.6 万人であり、2028 年度には約 27.8 万人のドライバー不足が指摘される。

さらに、「物流の 2024 年問題」と言われるトラックドライバーの時間外労働の上限規制により、2024 年度からトラックドライバーに時間外労働の上限規制(年 960 時間)が適用され、株式会社 NX 総合研究所試算(2022 年 11月11日)の試算によれば、物流効率化に取り組まなかった場合、労働力不足による物流需給がさらに逼迫するおそれがあり、コロナ前の 2019 年比で最大14.2%(4.0 億トン)の輸送能力不足が起こると試算されている。さらに、2030 年には、34.1%(9.4 億トン)の輸送能力不足が懸念される。

農水産物等移出の季節繁閑

9 月のピーク 179.6 千トンに対してボトムの 2 月は 63.8 千トンにとどまっており、2.8 倍の格差が生じている。また、平均の 99.0 千トンに対してみても、1.8 倍の格差が生じている。

しかも、この数字は片道にかかるもので、道外から道内への冷食移入は冷食移出の 4 分の 1程度にとどまっていることから、移入とのアンバラスによる構造的な片荷の状態が想定される。

▼農水産物等の道外移出量の季節繁閑(千トン)

物流革新に向けた政策パッケージ

令和 5 年 6月2日、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けた「政策パッケージ」が策定されている。

商慣行の見直し

- 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)に向けた規制的措置等の導入

- 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)に向けた規制的措置等の導入

- 納品期限(3 分の 1 ルール、短いリードタイム)、物流コスト込み取引価格等の見直し

- 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入

- 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化(トラ ック G メン(仮称))

- 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み

- トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

物流の効率化

- 即効性のある設備投資の促進(バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等)

- 「物流 GX」の推進(鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等)

- 「物流 DX」の推進(自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾 AI ターミナル 、サイバーポート、フィジカルインターネット等)

- 「物流標準化」の推進(パレットやコンテナの規格統一化等)

- 道路・港湾等の物流拠点(中継輸送含む)に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネット ワークの形成支援

- 高速道路のトラック速度規制(80km/h)の引上げ

- 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現

- 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上

- ダブル連結トラックの導入促進

- 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し

- 地域物流等における共同輸配送の促進

- 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化

- 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

荷主・消費者の行動変容

- 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入

- 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設

- 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み

- 再配達削減に向けた取組み(再配達率「半減」に向けた対策含む)

- 物流に係る広報の推進

農業を取り巻く状況

農業分野においては、農林水産省が令和 3 年(2021 年)に決定した「みどりの食料システム戦略」のなかで、2050 年までに目指す姿と取組方向が示されており、この目標の達成に向けた対応が求められている。

みどりの食料システム戦略の概要

温室効果ガス削減

温室効果ガス

2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化を目指す。

農林業機械・漁船

2040年までに、農林業機械・漁船の電化・水素化等に関する技術の確立を目指す。

園芸施設

2050年までに化石燃料を使用しない施設への完全移行を目指す。

再生可能エネルギー

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁業の健全な発展に資する形で、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入を目指す。

環境保全

化学農薬

2040年までに、ネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等を開発により、2050 年までに、化学農薬使用量(リスク換算)の 50%低減を目指す。

化学肥料

2050年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30%低減を目指す。

有機農業

2040 年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができるよう、次世代有機農業に関する技術を確立する。これにより、2050 年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を 25%(100 万 ha)に拡大することを目指す。

食品産業

食品ロス

2030 年度までに、 事業系食品ロスを 2000 年度比で半減させることを目指す。さらに、 2050 年までに、AI による需要予測や新たな包装資材の開発等の技術の進展により、事業系食品ロスの最小化を図る。

食品産業

2030年までに食品製造業の自動化等を進め、労働生産性が3割以上向上することを目指す (2018年基準) 。 さらに、 2050年までに AI 活用による多種多様な原材料や製品に対応した完全無人食品製造ラインの実現等により、多様な食文化を持つ我が国食品製造業の更なる労働生産性向上を図る。

2030年までに流通の合理化を進め、飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を 10% に縮減することを目指す。 さらに、 2050年までに AI、 ロボティクスなどの新たな技術を活用して流通のあらゆる現場において省人化 ・自動化を進め、更なる縮減を目指す。

持続可能な輸入調達

2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指す。

林野・水産

森林・林業

エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用について、2030年までに林業用苗木の3割、2050 年までに 9 割以上を目指すことに加え、2040 年までに高層木造の技術の確立を目指すとともに、木材による炭素貯蔵の最大化を図る。

漁業・養殖業

2030 年までに漁獲量を 2010 年と同程度(444 万トン)まで回復させることを目指す。

2050 年までに二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率 100%を実現することに加え、 養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換し、天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖生産体制を目指す。